——苏轼《卜算子·黄州定慧院寓居作》

一、原文及注释

卜算子·黄州定慧院寓居作

宋·苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。时见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

注释

缺月:残月,象征人生的不圆满。

漏断:指深夜。漏,古代计时工具,漏壶水滴尽则夜已深。

幽人:幽居者,一说取自《周易》“幽人贞吉”,喻隐士情怀;另一说指被贬谪的苏轼自身。

孤鸿:孤雁,词中为作者自喻,象征孤独与高洁。

省(xǐng):理解,知晓。“无人省”暗喻世无知音。

寒枝:寒冷枝头,一说喻世俗权位;苏轼化用隋代李元操“夕宿寒枝上”诗意,强调孤鸿择木而栖的傲骨37。

沙洲:荒寒水岸,象征诗人甘守寂寞的精神栖所。

二、创作背景:乌台诗案后的幽独岁月

此词作于宋神宗元丰五年(1082)至元丰六年(1083)间,苏轼因“乌台诗案”贬谪黄州,初寓居定慧院。彼时他虽以“东坡居士”之名开荒自给,但“罪官”身份使其备受冷遇,内心深藏“幽独与寂寞”。词中“缺月”“疏桐”“漏断”等意象,既是定慧院深夜实景,亦投射出他对人生残缺、世情疏离的体悟。

三、逐句赏析:人鸿合一的精神独白

上阕:孤寂之境与自我投射

“缺月挂疏桐,漏断人初静”

残月斜挂稀疏桐枝,漏声已断,万籁俱寂。开篇以冷寂之景奠定全词基调,暗合苏轼被贬后“残缺”的生命体验。“时见幽人独往来,缥缈孤鸿影”

“幽人”与“孤鸿”虚实相映:前者是月下徘徊的诗人,后者是空中掠过的孤雁。二者形影交织,形成物我合一的超然境界,凸显苏轼遗世独立的形象。

下阕:孤鸿之志与精神抗争

“惊起却回头,有恨无人省”

孤鸿惊飞,回眸含恨,隐喻苏轼在政治风波中屡遭构陷的忧惧与不甘。“无人省”直指世道昏昧、知音难觅的悲愤。“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”

孤鸿宁栖荒冷沙洲,也不愿屈就寒枝,象征苏轼拒绝依附权贵、坚守高洁的傲骨。末句以“冷”收束,既写环境之寒,亦写心境之孤,余韵苍凉。

四、艺术特色:清空之境与沉郁之思的交融

象征与拟人:全词以孤鸿为精神载体,赋予其“惊”“恨”“拣”“栖”等人格化动作,将贬谪之痛升华为孤高自许的生命宣言。

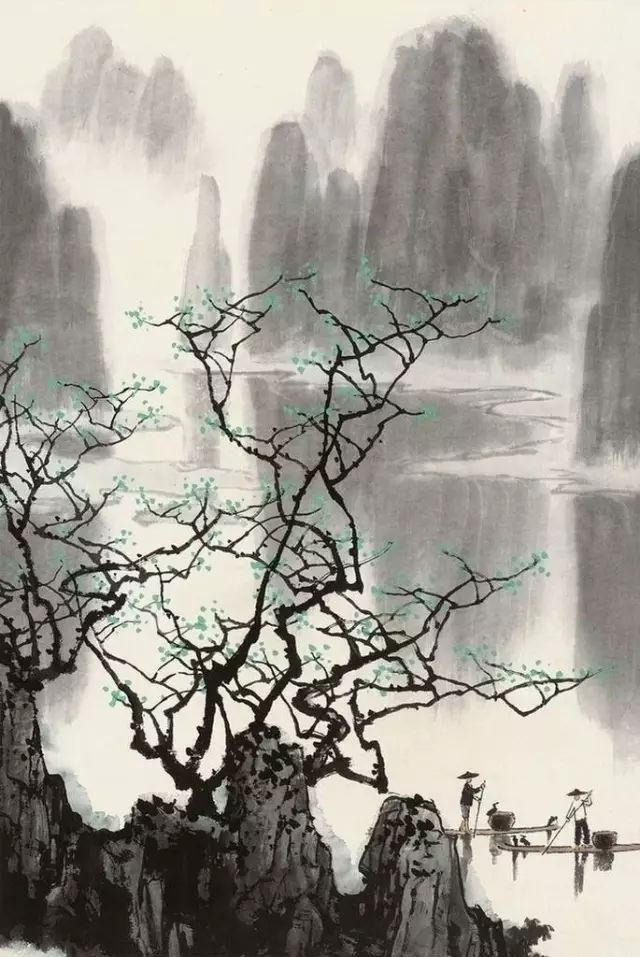

意象凝练:“缺月”“疏桐”“沙洲”等意象洗练清冷,构建出空灵脱俗的意境,黄庭坚赞其“语意高妙,似非吃烟火食人语”。

情感张力:表面写鸿,实则写人,于“清空”笔法中暗藏“沉郁”心绪,形成外淡内烈的艺术张力。

五、争议与多元解读

爱情说:南宋笔记载此词为惠州温都监女而作,以“孤鸿”喻痴情女子,然考据多认为此系后人附会。

刺时说:清代学者周济认为词中暗含对时政的讽喻,但主流观点更倾向于将其视为纯粹的精神自画像。

哲学隐喻:有学者联系苏轼“人生如寄”的思想,认为“拣尽寒枝”暗喻对人生归宿的终极思考。

六、后世评价与精神共鸣

此词被誉为“超诣神品”(陈廷焯),其超越时代的价值在于:

士大夫气节:以孤鸿之姿诠释儒家“穷则独善其身”的操守;

人类共情:触及孤独、坚守、自我救赎等永恒主题,引发历代文人共鸣。

王国维评苏轼“仙才”如李白,正因其能在绝境中以诗性超越苦难。此词恰如缺月疏桐,虽残缺却清辉永驻,成为中国文化中孤傲人格的经典象征。