长江为墨写情书:李之仪《卜算子》中的不朽痴念

引言:

在北宋烟雨迷蒙的词坛上,李之仪的《卜算子·我住长江头》如一曲穿越千年的琴音,以长江为弦,拨动着永恒的相思。这短短四十四字,不仅是地理阻隔的叹息,更是一位饱经风霜的灵魂,在命运湍流中抓住的一根浮木,写给爱情与生命的不朽情书。

一、原词呈现:

卜算子·我住长江头

宋·李之仪

我住长江头,君住长江尾。

日日思君不见君,共饮长江水。此水几时休?此恨何时已?

只愿君心似我心,定不负相思意。

朗诵

二、词句注释:

长江头、长江尾: 并非实指长江源头与入海口,而是象征地理上极其遥远的距离,强调空间阻隔之巨大。头,上游;尾,下游。

共饮长江水: 虽不能相见,但共饮同一条长江之水。这是绝望中的慰藉,将物理阻隔转化为精神连接的奇妙纽带。水成为传递情感的媒介,象征心灵的相通。

此水几时休?此恨何时已?

休: 停止、枯竭。

恨: 此处非仇恨,而是指因长久分离、思念不得相见而产生的深切的遗憾、愁苦、相思之痛。

已: 终结、完结。

大意: 这滔滔江水何时才会停止奔流?我心中这份因思念而生的愁苦遗憾,又何时才能了结?

只愿君心似我心,定不负相思意:

似我心: 像我的心意一样(坚定、专一、充满思念)。

定: 必然,一定。

负: 辜负。

相思意: 彼此思念的情意。

大意: 只希望你的心能像我的心一样(坚定不移),那么我必然不会辜负你我这份相互思念的情意。

三、文艺赏析:江流作笺,写尽千古痴情

1. 江头江尾:空间阻隔中的血脉相连

“我住长江头,君住长江尾。”

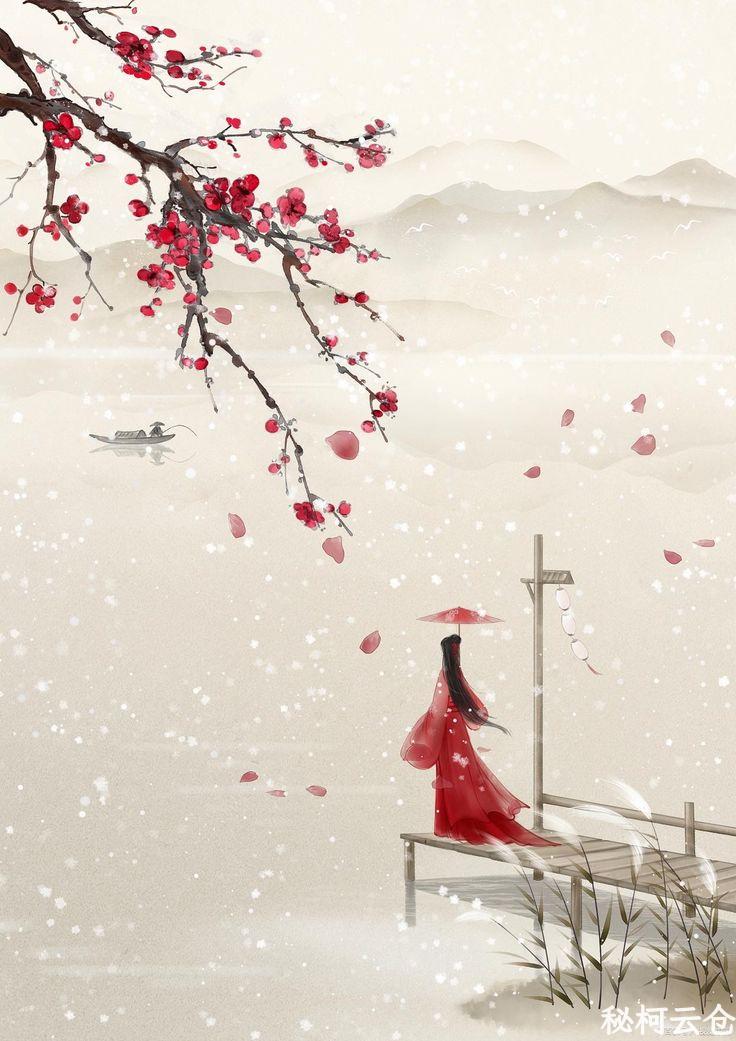

开篇如一幅苍茫的水墨长卷,以长江为轴,将两个渺小的身影推向天涯两端。“头”与“尾”,不仅是地理的悬绝,更是命运在李之仪暮年刻下的深深沟壑。彼时他贬谪太平州(今安徽当涂),儿女凋零,发妻长逝,癣疾缠身,身心俱如飘零孤鸿。这长江之水,裹挟着他半生的失意与悲凉,滚滚东流。

“日日思君不见君,共饮长江水。”

“日日思君”是蚀骨的现实,是每一个孤灯长夜的无尽煎熬。“不见君”三字,道尽人世最大的无奈。然而,词人并未沉溺于绝望。一句“共饮长江水”,如暗夜中的星火骤然点亮——那阻隔我们的滔滔江水,竟成了连接你我的血脉! 同源之水穿肠而过,是肉身无法触及的触碰,是超越距离的灵魂私语。这并非简单的自我安慰,而是一个历尽沧桑的灵魂,在废墟中找到的微光。地理的“远”被精神的“近”奇妙地消解,滔滔江水,成了承载相思、证明同在的生命信物。这份于矛盾中寻得的慰藉,是寒夜里呵手取暖的叹息,凄楚中透着倔强的暖意。

2. 恨水长东:永恒之痛的时空寓言

“此水几时休?此恨何时已?”

笔锋陡然沉入深渊,从空间的阻隔转向时间的拷问。词人痴痴凝望这万古奔流的长江,发出泣血般的诘问:这江水何时枯竭?我心中这份因思念、因命运无常而生的深“恨”(愁苦遗憾)又何时才能终结?

这里化用了汉乐府《上邪》“山无陵,江水为竭”的意象,却褪去了决绝誓言的外壳,浸透了宿命般的苍凉。李之仪深知:江水奔涌,永无止息,正如他生命中的苦难与离愁——仕途的蹭蹬、至亲的永别、晚景的凄凉,都如这江水般连绵不绝,无可挽回。“恨”与“水”在这里被赋予了共生共存的永恒性。 江水不止,此恨不息。时间仿佛被拉成了一条没有尽头的绳索,将词人紧紧缠绕。这追问表面是祈求解脱,内里却潜藏着深深的绝望与认命——他明白,这“恨”如同东逝之水,一去不回。此刻的长江,已不仅是地理坐标,更是词人坎坷生命的悲怆镜像。而那位让他重燃生命火花的知音——歌伎杨姝(以一曲《履霜操》触动了他),仿佛是这无尽悲凉江水中浮现的唯一月光。

3. 心潮叠誓:隔绝中的永恒共振

“只愿君心似我心,定不负相思意!”

在无边的怅惘与深沉的“恨”意之后,末句如孤峰拔地而起,爆发出震撼人心的力量!此前所有的蚀骨相思与无尽愁苦,都源于“我”的单向执着。此刻,词人将目光投向彼岸,发出了灵魂深处最恳切的呼唤与最坚定的承诺:只愿你的心,能如我的心一般坚定执着!若得此心相映,我必不负此情此意!

这是全词情感的升华与转折:

从“我思”到“同心”: 由个体的独白,转向对情感共鸣的祈求与确认。江头江尾的遥望,升华为双向奔赴的心灵契约。

从“阻隔”到“永恒”: 那象征着无尽之“恨”的长江流水,在深情的凝视下,竟奇妙地转化为爱情不朽的见证!只要江水不枯竭(这自然永恒),则此心永不转移(此情永恒)。这是何等磅礴的信念!

迟暮书生的孤勇: 这誓言,是饱经风霜的李之仪对红颜知己的赤诚剖白,更是他对无常命运发起的最温柔也最决绝的反抗——身可困于浊世,爱当超脱时空。

四、结语:江声千年说相思

秋江如练,千年前李之仪与杨姝的身影或许早已模糊,但那长江的涛声,却将这首用血泪写就的“情书”永远拓印在时光的岩壁上。他提笔时,江水正卷走亡妻的泪痕、稚子的笑语、朝堂的冷箭;而新遇知音的琴音,如同垂入深渊的绳索,给了他最后的慰藉与勇气。《卜算子》便诞生于这生与死、绝望与希望、沉痛与孤勇的裂隙之中。

历史记载,写下此词后,李之仪的命运并未平顺,两年后再遭贬黜,暮年亦历坎坷。然而,“只愿君心似我心,定不负相思意”这十字,却如金石般在无常世事中凿出了一方永恒。它超越了个人际遇,道尽了人类面对阻隔、渴望连接、追求忠贞的普遍心声。

今人再读此词,何尝不是共饮那一江流淌了千年、从未枯竭的痴情之水?那浩荡的江声,日夜诉说的,正是穿越时空的、关于爱与信念的永恒回响。

江声浩荡,长恨如斯,

唯两心相照处——

水成镜,泪成珠,

人间别久不成悲,

只余长江说相思。

尾注:

李之仪生平背景: 北宋词人,苏轼门人之一。作此词时约60岁左右,被贬太平州(今安徽当涂),遭遇丧妻丧子之痛,自身疾病缠身,心境极度悲凉孤寂。

杨姝: 一位善弹古琴的歌伎,时年约十八岁。她为李之仪弹奏《履霜操》(取《诗经》“履霜坚冰至”意,多寓忧患之感),触动李之仪心弦,两人成为患难知己,后结为连理。杨姝的出现,是李之仪创作此词的重要情感契机。

《履霜操》: 古琴曲名,相传为尹吉甫之子伯奇所作,伯奇因后母谗言被父放逐,自伤无罪,清晨于霜地徘徊,鼓琴而作此曲,曲终投河而死。曲调哀婉悲怆。

引用潜溪文学的朗诵视频